Tradizionalmente gli arredi “su misura” erano riservati agli ambienti di lusso, agli spazi di rappresentanza, agli uffici dirigenziali oppure alle case borghesi. In seguito, con il diffondersi dell’industrial design, la modifica “fuori serie” si è resa indispensabile per adattare sistemi di arredo troppo rigidi alle caratteristiche dell’edificio, oppure per non cadere nella banalità dell’omologazione.

Oggi che l’industrial design ha accolto il concetto di personalizzazione e di design delle opzioni, l’arredo “su disegno” continua a mantenere un suo fascino anche e soprattutto nei nuovi workplace come i coworking dove vira in una sorta di “manierismo shabby”.

Perché? Costa meno? Oppure ognuno vuole creare la propria estetica?

I nuovi sistemi produttivi permettono la massima personalizzazione dei componenti e delle finiture, allora da cosa nasce questa ossessione dell’arredo su disegno?

Le aziende produttrici sono messe in crisi dalla costante richiesta di campionature “personalizzate” che arrivano anche dai grandi clienti. Si sono impegnate, e hanno investito parecchio, nello sviluppo di sistemi di arredo articolati e complessi da permettere praticamente ogni tipo di soluzione customizzata, ma questo non basta ancora ai loro clienti sempre più esigenti.

Non è raro che grossi gruppi bancari si affidino all’architetto per disegnare le proprie scrivanie: possibile che tra centinaia di prodotti in commercio nessuno corrispondesse alle loro richieste?

Se penso a un arredo su disegno mi vengono in mente i raffinati dettagli di Scarpa nello showroom Olivetti, le morbide curve dei tavoli di Mollino, le sorprendenti soluzioni di Gio Ponti… ma che senso ha far realizzare su disegno centinaia di scrivanie uguali per N piani di open space?

Il “virus” del su misura colpisce anche i workplace di dimensioni minori, in particolare quelli che puntano a un mood domestico – Plantronics, Doxa, Digital Entity o Clubhouse Brera, per citarne alcuni- mossi dal desiderio di creare un’immagine di ufficio che non sembri un ufficio.

Da quanto dicono, far realizzare gli arredi da un artigiano è meno costoso che comperarli di serie. E in fondo mixare prodotti di stile diverso per creare il nostro look fa parte della nostra cultura: la moda insegna. Però mi chiedo: gli standard di qualità, di ergonomia e di resistenza sono allo stesso livello dei prodotti industriali ingegnerizzati e testati come richiedono le normative?

Poi c’è il mondo in costante espansione dei coworking -non più una nicchia- che apre un altro universo.

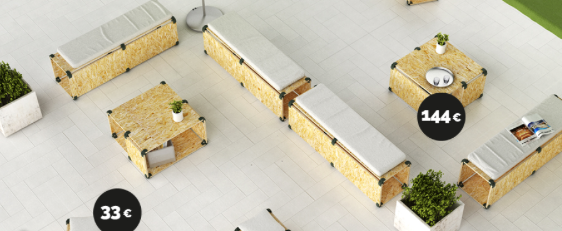

La sua estetica “raw design” è fatta di tavoli da officina, poltrone recuperate in solaio, arredi di cartone, sedie riciclate, la visione di base è qiuella del bricolage che ricicla gli scarti di una società consumista. L’immagine sciatta e scrausa è voluta, ma, dal mio punto di vista, sta diventando una nuova forma di omologazione.

Alcune aziende produttrici stanno seguendo questo “filone Garage” –Hack di Vitra (foto sopra), Pakiet Zieta, PlayWood di OSB o Pixel di Bene (foto sotto) – ma personalmente sono già stanca di vedere ferro arrugginito e legno grezzo in ufficio. Hanno perso la loro carica trasgressiva.

Forse è solo moda e presto sarà superata, come tutte le mode.

Questo manierismo shabby, ha visto però il coinvolgimento di Carlo Ratti per la realizzazione di scrivanie e pareti divisorie negli spazi del coworking Talent Garden Milano Calabiana, mentre un altro importante coworking,

COWO, ha istituito un gruppo di progetto per realizzare “scrivania ideale” da utilizzare nei suoi spazi: effettivamente ci sono alcuni aspetti innovativi che rispondono in modo efficace alle esigenze di uno spazio di lavoro estremamente dinamico.

Non c’è conclusione a queste mie riflessioni. Non ho risposte e sono bene accetti i commenti, anche di chi la pensa in modo diverso.

Editoriale di Renata Sias, direttore WOW! Webmagazine