Quanti dei nostri edifici si adattano perfettamente all’organismo umano? Come possiamo modellare i nostri ambienti per adattarli alla forma del nostro corpo e della nostra mente? Come progettare per tutte le dimensioni del nostro essere? Sono queste le domande che ha posto Sara Robinson, durante la conferenza “I tre corpi del colore: ispirazioni e visioni” il primo dei tre incontri sul colore organizzati da Moroso, dove era speaker anche Aldo Bottoli.

Il lavoro di Sara Robinson, autrice di libri come Nesting: fare nido e Mind in Architecture, si basa su una indagine filosofico-architettonico-scientifica che rivela il legame profondo tra edificio ed emozioni, tra memoria e i luoghi in cui l’architettura si dimostra essere la compagna quotidiana della vita di ognuno di noi. Partendo da una rilettura del testo di Gibson “The ecological approach to visual perception”, Robinson ha tracciato durante la conferenza “I colori nelle neuroscienze” organizzata da Moroso, alcuni punti chiave sul rapporto tra mente, corpo e ambiente.

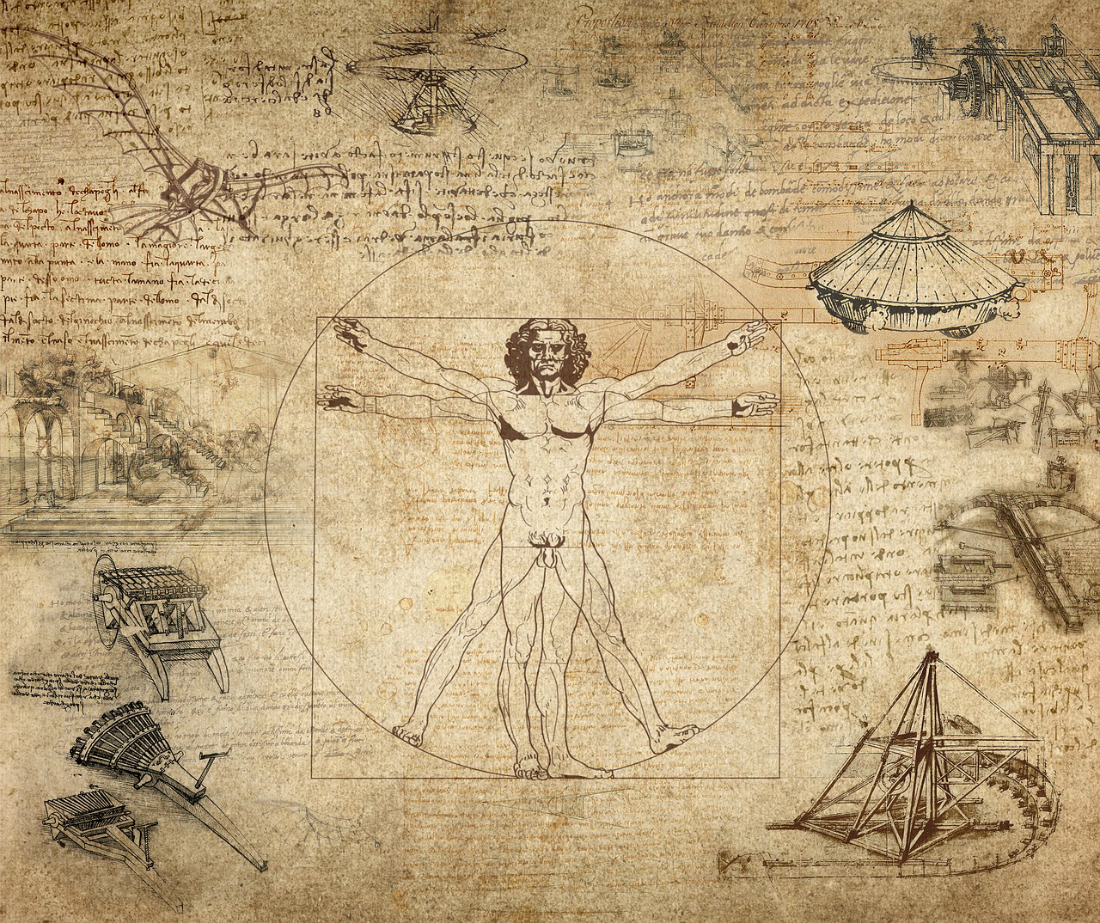

Recuperare la concezione del corpo rinascimentale.

“La nostra prima e fondamentale esperienza del mondo passa attraverso il corpo. L’esclusione mente-corpo, che deriva da Cartesio, è ancora viva e vegeta e l’architettura ancora oggi riflette questa divisione, considerando il corpo come oggetto, perdendo il senso rinascimentale vitruviano per cui il corpo era considerato come espressione ideale di tutta la natura, pietra di paragone su cui basare le proporzioni di tutti gli edifici.

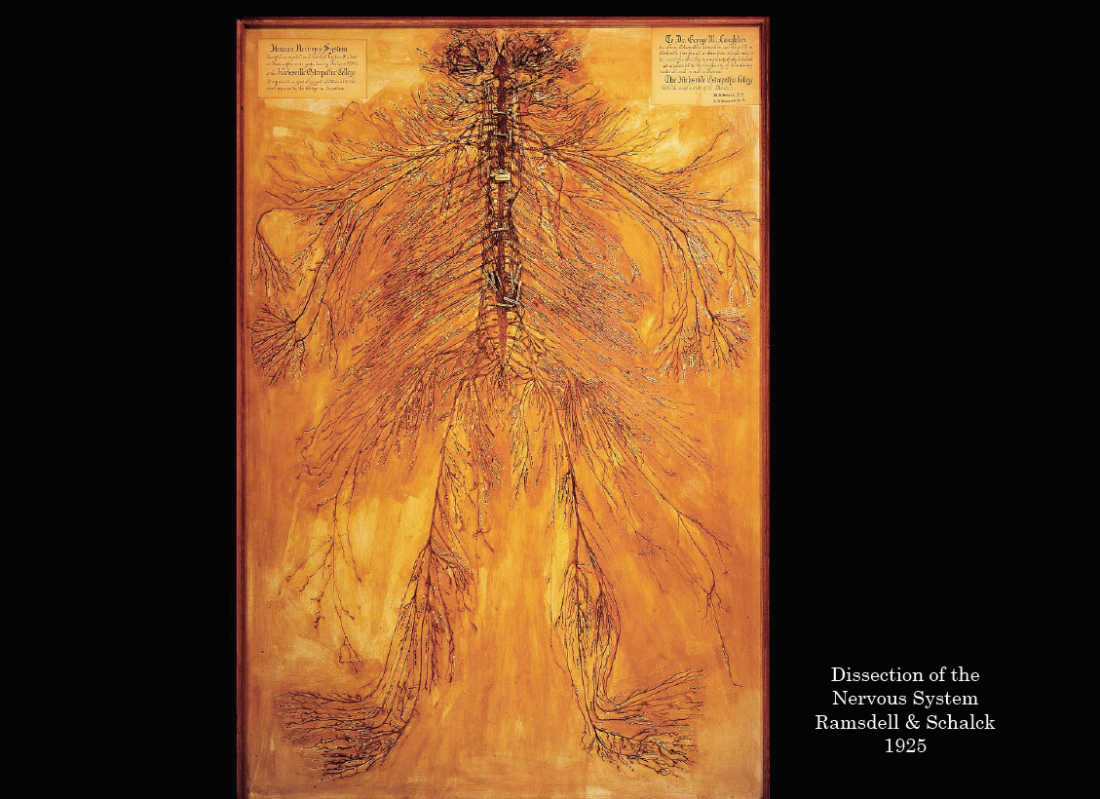

Oggi stiamo imparando che il corpo non è un robot meccanico, ma è perfettamente modellato e si estende nell’ambiente. Il sistema nervoso si estende per tutto il corpo e il cervello è solo una parte di questo sistema: il confine tra corpo e mente è oggi venuto meno.

Un corpo che vive dinamicamente nell’ambiente

Il corpo rinascimentale però ha un difetto: è statico e oggettivato e non prevede, per esempio, quell’invecchiamento dinamico che cambia il corpo in evoluzione o quello spazio attorno a noi che va oltre l’involucro del nostro corpo e che è alla base per esempio della prossemica.

La mente è annidata nel corpo e il corpo è annidato nel mondo in un ciclo dinamico, interattivo e interdipendente: mente-corpo e ambiente sono categorie che vanno insieme in una interazione che cambia costantemente.

Cosa si intende col fatto che noi abbiamo un rapporto sinestetico con la realtà?

I sensi sono sistemi percettivi che ci servono per entrare in risonanza con il flusso di energia ambientale che ci circonda: il cervello non funziona come un computer. Ma i sensi sono come i tentacoli e le antenne che estraggono le informazioni ambientali da una varietà caleidoscopica di energia circostante.

Pensiamo ai suoni di un pipistrello: la struttura acustica distanzia l’ambiente per guidare il volo del pipistrello, catturare la preda… il suono strutturato per i pipistrelli ha lo stesso ruolo che la luce ha per gli esseri umani. Non solo la percezione è la ricerca del significato nell’ambiente, ma il colore nel senso evolutivo, è servito anche ad assicurare la nostra sopravvivenza e quella di tutte le specie: se gli insetti non si fossero sviluppati, le piante non avrebbero magnifici fiori.

Che rapporto c’è allora tra colore e ambiente?

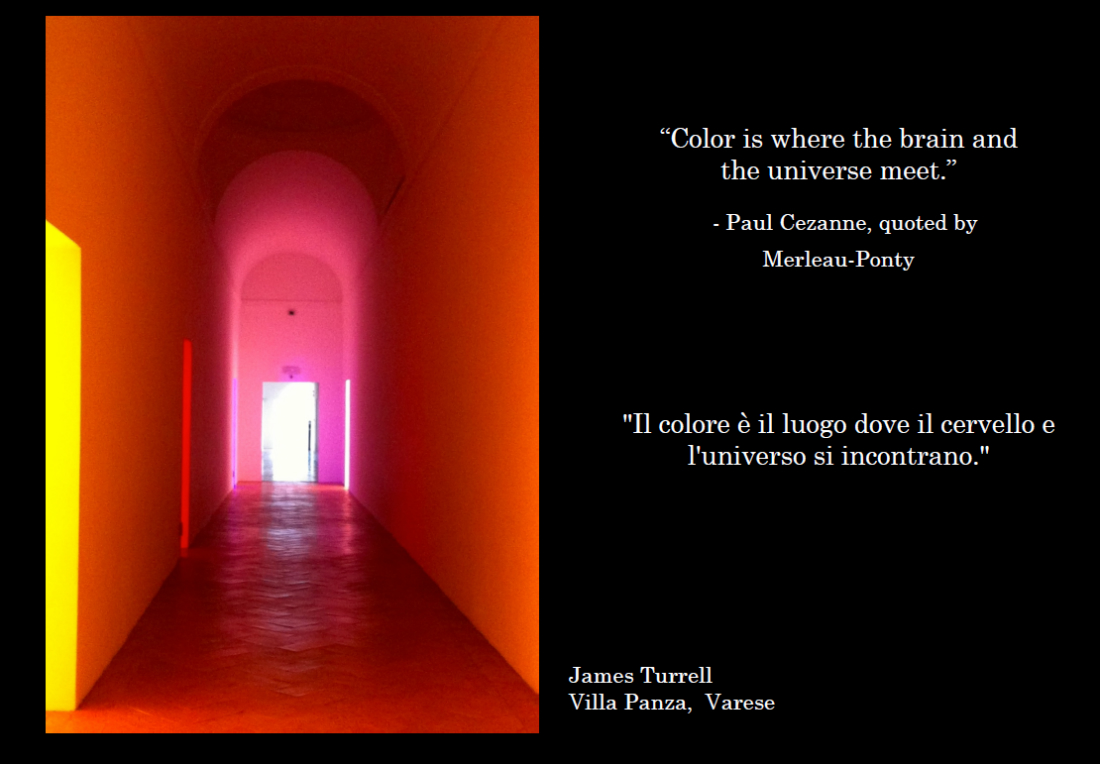

La nostra esperienza di colore dimostra la nostra reciproca relazione con l’ambiente. “Il colore è il posto dove si incontrano il cervello e l’universo”, diceva Cezanne.

L’esperienza del colore non è altro che una interazione dinamica tra le condizioni di illuminazione ambientali, i coni di colore della nostra retina, delle lunghezze d’onda e il complesso circuito neuronale: “Un certo nodo nella trama del simultaneo percettivo”, secondo Merleau Ponty.

La nostra esperienza del colore, la rete personale di predisposizione, si combina con una rete di fattori ambientale di natura fisica, ma come infondo percepire il mondo è percepire noi stessi.

Qual è il difetto più grande della progettazione di spazi al giorno d’oggi?

“Il movimento è la norma e la staticitàrappresenta l’eccezione”, concluse Sarah Robinson. “I nostri sistemi percettivi sono adatti per il movimento e noi architetti progettiamo sempre per le cose statiche. Siamo dentro gli edifici e non apriamo mai le finestre. Sto pensando tanto a questa mancanza di movimento, è una perdita grande secondo me”

Testo di Gabriele Masi.