Vivere, viaggiare e lavorare sono attività che spesso si intrecciano e i luoghi che ci accolgono, tra lavoro e ospitalità, diventano sempre più ibridi nelle loro funzioni (#designforhospitality). Come possono interagire i settori e gli spazi del leisure con quelli attinenti al business? Quali nuovi scenari si stanno definendo per l’interior design? Su questi temi si è discusso nella conferenza “HOW: HOspitality&Workscape” organizzata dal Politecnico di Milano in occasione della Settimana #lavoroagile.

Il saggio “Mobile Lives” di Anthony Elliott e John Urry, è come una “Bibbia” per gli studenti che da tutta l’Europa hanno partecipato al progetto focalizzato sull’analisi delle relazioni e dei processi di ibridazione tra spazi di lavoro e spazi dell’ospitalità, finanziato da FARB (Fondo Ateneo Ricerca di Base del Dipartimento di Design, Politecnico di Milano).

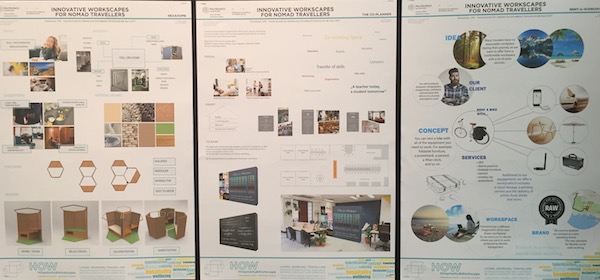

Come spiega il direttore scientifico prof Francesco Scullica, la conferenza, rappresenta la fase intermedia del percorso di ricerca e un’occasione per descrivere progetti assai diversi tra loro: alcuni già realizzati, altri realizzabili, alcuni più utopici. Uniti da un approccio di cross-fertilization che coinvolge altri settori disciplinari capace di indicare strade e linguaggi progettuali per nuovi ambienti, in grado di rispondere ai bisogni dell’individuo e adatti ad interpretare ed esprimere i valori sociali condivisi dalla società contemporanea.

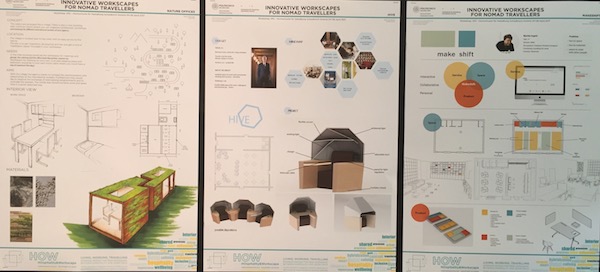

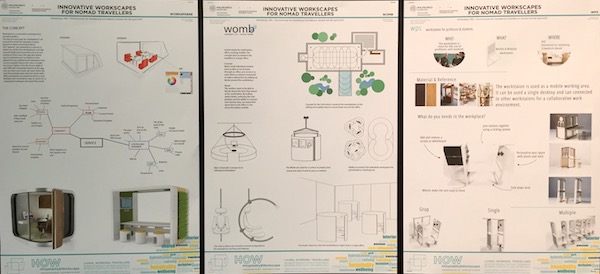

L’attenzione degli studenti si rivolge principalmente ai workplace per nomadic worker -smart office, hub, coworking- e alberghi e ostelli che acquisiscono nuove funzioni a dimostrare che l’albergo, luogo deputato per l’ospitalità, può diventare polo di servizi e l’ufficio, luogo deputato del lavoro, sempre più si connota come luogo capace di accogliere anche i momenti di piacere della nostra esistenza.

La tavola rotonda pomeridiana porta i temi della ricerca su un piano più concreto. La docente Silvia Piardi sottolinea come come queste trasformazioni rappresentino un’interessante sfida da cogliere per i produttori di arredi. Opinione condivisa dal presidente di Assufficio Marco Predari che vede positivamente la vivacità di tante brillanti idee, idee che i produttori devono sapere concretizzare e tradurre in prodotti finiti.

E Giovanni Giacobone di Progetto CMR aggiunge che la classe dirigente deve cambiare per poter cogliere l’opportunità di questo cambiamento.

Questo cambio culturale ha bisogno sia del cambio della dirigenza che del coinvolgimento delle persone – sostiene Gaia Morselli di Great Place to Work, è importante la rilevazione degli impatti e capire le esigenze; la produttività cambia se si è riusciti a creare la motivazione.

Si alternano le visioni dei progettisti e quelle di aziende del settore ufficio che hanno saputo cogliere i cambiamenti in corso. Come Manerba che, sotto l’art direction di Raffaella Mangiarotti, ha declinato la propria visione estetica verso le atmosfere calde e confortevoli del soft living e Estel che tra le prime in Italia ha iniziato a lavorare sullo smart office e le inedite contaminazioni tra convivialità e ufficio che hanno ispirato la linea di arredi COffice.

Più critico l’intervento dell’architetto Tatiana Milone “Non è l’ufficio che deve andare verso l’albergo, in questo periodo in crisi è soprattutto l’Hotel che, cerca di supplire all’attacco degli Airbnb e tentando la ricerca della domesticità e creandosi nuove identità per acquisire nuovi target di clientela.

Il rischio è che gli sconfinamenti e i nuovi slogan dello smart working, dimentichino che la loro ragione d’essere è sì quella di fare lavorare meglio… ma per essere piu produttivi! Quindi sii crea spesso una grande confusione, lavorando sugli stereotipi del giovanilismo stravaccato, coloratissimo, condiviso a oltranza -conclude Milone- Rimettiamo al centro il buon progetto competente, che organizza spazi e funzioni, teniamo la curiosità vigile, ma come Politecnico, abbiamo il dovere di preparare professionisti competenti al di fuori della mode. Siamo in una situazione simile al Barocco e Roccocò: facciamo in modo che i nostri progetti non diventino “maniera”.

Anche Giorgio Bianchi, PKF Hotelexperts, sostiene che è l’albergo che ha interesse a tendere all’ufficio, il trend sempre più evidente è il business leisure (che ha raggiunto il 20 %) con una maggioranza femminile sotto i 30 anni.

Guido Castellini di AllegroItalia parla del format basato sulle 3 A: Arte /Amore /Allegria, di sale meeting particolari e di uffici temporanei.

Punto in comune tra workplace e albergo è la progressiva apertura verso l’esterno.

Apertura verso situazioni di coworking (Elisa Dragonetti, Best Western), apertura verso il gioco e l’esperienza come memoria attiva (Simone Micheli); anche apertura “fisica” con l’eliminazione delle barriere, per esempio sostituendo il tradizionale bancone reception con più domestici tavoli tondi (Sofia Vedani, Planetaria Hotels).

L’intervento di Francesco Zurlo, preside vicario della Scuola del Design del Polimi, funge da conclusione:

“Uno dei pericoli della civiltà industriale è che il tempo libero sia organizzato dagli stessi centri di potere che controllano il tempo del lavoro. In questo caso il tempo libero è consumato secondo lo stesso ritmo del tempo lavorativo. Divertirsi significa integrarsi”. Questa frase campeggiava, luminosa, nel cosiddetto corridoio delle didascalie della XIII Triennale, quella dedicata al tempo libero.

È il 1964. Più di 50 anni dopo Dave Eggers scrive “The Circle”, proponendo un’immagine del lavoro, dei suoi miti, delle sue routine, che rappresentano esattamente quella profezia. Il tema dell’ibridazione ufficio/albergo è tutto qui. E va affrontato con una capacità critica che dovrebbe distinguere il buon design.

Il lavoro agile, se da una parte rende libera la persona, dall’altra lo taglia fuori da alcuni fondamentali meccanismi “rituali” che caratterizzano la quotidianità, che distinguono, e danno senso, ai diversi momenti di vita.

Del resto questo modello flessibile è spesso un modo per ridurre i costi degli spazi o, se preziosi, destinarli ad attività più remunerative che non quelle di accogliere scrivanie e sale riunioni.

Quale può essere la soluzione? E che ruolo può avere il design?

Probabilmente progettare piattaforme “abilitanti” più che soluzioni univoche può essere una strada. Dare cioè alla persona un abaco di possibilità per portare a termine un compito, fornendogli delle opzioni che gli consentano di uscire da una certa condizione lavorativa per accoglierne un’altra. Più confacente a condizioni di concomitanza (esigenze funzionali, psicologiche, sociali) e a ritualità (necessarie per riconoscersi in una cultura).

Un design delle opzioni, insomma, che consenta di superare le categorie con cui spesso tendiamo a semplificare fenomeni complessi come quello del lavoro contemporaneo”.

(Un ringraziamento particolare a Tatiana Milone e Francesco Zurlo per la gentile collaborazione)