Qual è il rapporto tra showroom digitale e spazio espositivo fisico nell’epoca post corona virus?

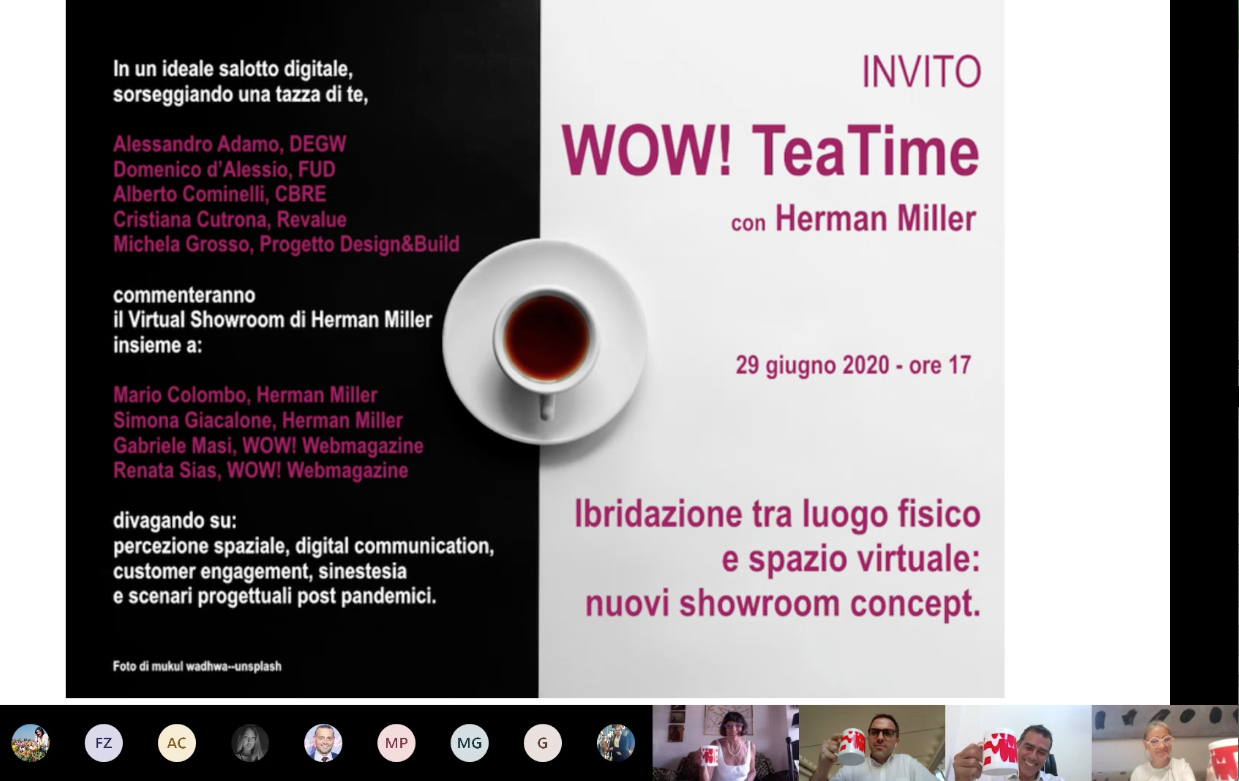

Il viaggio virtuale nello showroom Herman Miller di Milano, ha inaugurato WOW! Tea Time: l’appuntamento con alcuni professionisti invitati in un ideale salotto virtuale a sorseggiare un tea e uniti da quel corporate mug che rappresenta l’elemento fisico di connessione.

Il nuovo format di incontro informale ha fornito spunti interessanti: se da una parte lo showroom virtuale porta con sé una maggiore efficienza, condivisione e ipertestualità, sinestesia e cinestesia della realtà fisica ha ancora un impatto fondamentale.

Il futuro dello spazio espositivo virtuale si gioca dunque sulla capacità di essere maggiormente interattiva e di creare nuovi mondi immaginari inesplorati.

Personalmente, l’ultima volta che ho visitato lo showroom di Herman Miller a Milano è stata in occasione della DJArch: in console e in pista si alternavano diversi professionisti del design e dell’architettura in un melange di musica rock, disco e techno. Mario Colombo, Sales Director EMEA, e Simona Giacalone, Specifier Account Manager, ci avevano accolto con la solita cordialità e i tavoli e le sedute erano occupati da pizzette, bicchieri e persone che si godevano lo spazio tranquillamente.

Nonostante i tanti “puntini blu” su cui, durante la visita virtuale, si può cliccare per accedere ad informazioni aggiuntive sui prodotti esposti, quell’atmosfera di “living showroom” un po’, devo ammettere, che mi è mancata.

Eppure, come ha detto Renata Sias, direttrice di WOW! Webmagazine che ha coordinato il dibattito, è vero che questa mancanza in realtà permette di soffermarsi maggiormente sulle sedute e i complementi d’arredo e sulle idee e sulla storia che sono alla base della loro progettualità. Come ha detto Cristina Cutrona di Revalue, questo è sicuramente dovuto al fatto che non potendo usare gli altri sensi, la vista risulta in un certo senso potenziata.

Certo, è vero, manca il “touch” che è fondamentale, come ha fato notare Alessandro Adamo, direttore di DEGW, ma, in fondo, questo senso di anticipazione dell’esperienza dell’oggetto nello spazio mi ha fatto venire davvero voglia di tornare nello spazio fisico e di testare tutte le sedute per vedere se mi corrisponde maggiormente l’ergonomia di una sedia ispirata ad una scarpa da running o di quella ideata da una racchetta.

E confesso di avere anche pensato: avranno mai l’idea di creare un’esperienza virtuale in cui ognuno, seduto in remoto in una seduta Herman Miller e con gli occhiali per la realtà aumentata indossati, si troverà in mezzo alla versione videogame delle partite di hockey su sedia Aeron che abbiamo giocato dal vivo qualche tempo fa durante l’indimenticabile evento organizzato da Cardex?

Ma forse è un bene non esagerare troppo con il virtuale. Il futuro, infatti, come ha detto Michela Grosso di Progetto Design & Build, si giocherà non sull’esclusività, ma sull’integrazione delle esperienze virtuali nello spazio fisico o, anche, nell’uso di internet come filtro di esperienze, come già avviene quando dobbiamo scegliere il ristorante su Tripadvisor o la camera d’albergo su Booking. Oppure come ha proposto Alberto Cominelli di CBRE sull’integrare gli aspetti uditivi e cinestesici e l’aspetto sensoriale.

Siamo già nell’era del phygital, come ha aggiunto Domenico D’Alessio di FUD. Se prima del corona virus il concetto di digitale ci faceva pensare al mondo dell’isolamento, mentre l’ambiente fisico rappresentava per noi il contatto e la socializzazione, oggi tutto si è ribaltato e abbiamo scoperto la potenzialità di condivisione del digitale, nonché la sua efficienza, come ha fatto notare ancora Alessandro Adamo.

Infatti, come ha sottolineato il fotografo Beppe Raso, oltre al tema della user experience, cioè di “come rendere la visita virtuale più simpatica e giocosa”, è la condivisione ciò su cui bisogna puntare: le esperienze virtuali di esibizioni o fiere, per esempio, possono essere create in un giorno aumentando la capacità di raggiungere anche persone impossibilitate a venire di persona.

Inoltre, un altro aspetto da implementare è sicuramente quello dell’ipertestualità offerta dal mondo virtuale, non solo dando la possibilità di venire a contatto con la verticalità della gamma o di testare il prodotto nel rendering o nello spazio virtuale di un progetto, ma anche di dare la possibilità di trasportarmi insieme all’oggetto in un nuovo spazio immaginario, diverso, anche scollegato, che permetta la ricerca di ecosistemi di valori nuovi.

Oppure, come ha proposto alla fine Cristina Cutrona, lo spazio digitale diventerà finalmente il modo in cui i progettisti potranno far visitare le loro precedenti creazioni, senza dover invadere fisicamente la privacy o il lavoro di chi oggi li occupa. Diventerà, insomma, lo showroom del progettista.

In conclusione, sebbene realizzato prima del corona virus, lo showroom virtuale Herman Miller offre un bello spunto di riflessione sui possibili scenari futuri che usciranno dal grande laboratorio sociale che è anche stata l’esperienza del lockdown. Magari alla prossima DJArch balleremo tutti insieme con degli occhiali a realtà aumentata facendoci trasportare dagli oggetti in ambientazioni altre, in una esperienza ancora più immersiva.

Magari basterà guardare la seduta Sayl, ispirata al Golden Gate di San Francisco, per ritrovarsi a ballare sul celebre ponte che il designer guardava tutti i giorni per ispirarsi. In fondo non bisogna mai scordarsi che il virtuale è soprattutto un immenso spazio del possibile.

Testo di Gabriele Masi.